安全性及抗藥性等問題是新農藥開發和應用過程中需要重點解決的問題。近日,南京農業大學殺菌劑生物學團隊揭示了殺菌劑作用靶標——肌球蛋白的三維結構。未來,在該成果基礎上開展新型殺菌劑的設計和生產,有望實現“一把鑰匙開一把鎖”的精準靶向殺菌。國際微生物學期刊美國《公共科學圖書館—病理學》(PLOS Pathogens)在線發表了這一成果。

在近140年的現代殺菌劑發展史上,人類先后研發了400多種殺菌劑用于植物病害的化學防控。這些殺菌劑有的對其他生物產生毒副作用,有的作用位點單一使得有害病原物容易產生抗藥性。

受制于研究手段的不足,目前探明的殺菌劑作用的分子靶標或受體蛋白只有20多種,其中具有重要研發利用價值的殺菌劑分子靶標更是屈指可數。此前,科學家一直沒有在結構層面上闡明任何一個靶標蛋白與藥劑是如何相互作用的,以致新型殺菌劑創制的盲目性大,周期越來越長,成本越來越高,而且難以解決“殺敵一千,自損八百”的問題。

如何解決這個問題,研制出能精確識別“敵友”的智能殺菌手段?論文通訊作者、團隊負責人周明國認為,科研工作“要模擬到生物體內的真實情況”。該團隊經過近20年的不斷探索,發現了一種重要的新靶標——肌球蛋白-5。這種靶標具有“馬達”般的超強活力,在細胞營養運輸中具有提供能量的關鍵作用,是病菌生命活動的馬達蛋白。

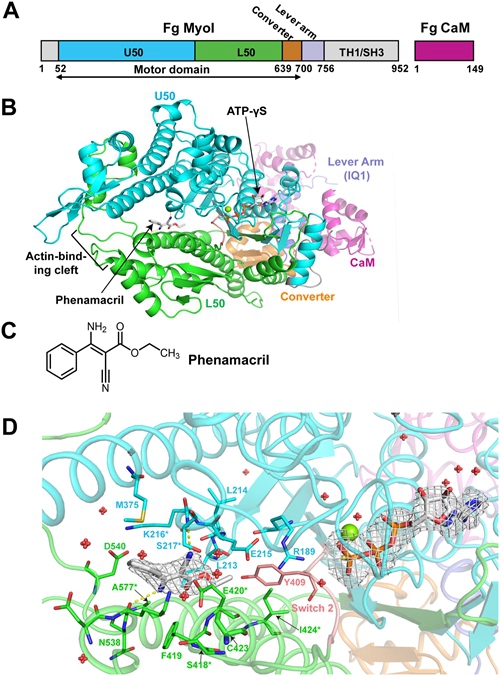

論文共同通訊作者、南京農業大學教授張峰介紹,利用結構生物學方法,他們首次獲得小麥赤霉病菌肌球蛋白分辨率為2.65? 的晶體結構,揭示了植物病原絲狀真菌肌球蛋白與其抑制劑的互作特征,同時揭示了氰烯菌酯抑制肌球蛋白ATP酶活性的分子機制。

基于三維結構,研究還發現了新的與氰烯菌酯結合的氨基酸位點,并證明其中重要的氨基酸位點M375在不同真菌中的遺傳分化決定了肌球蛋白對氰烯菌酯的敏感性。研究提出了針對肌球蛋白K375設計對稻瘟病菌等具有高活性的新型廣譜肌球蛋白抑制劑的可能性。

周明國告訴《中國科學報》,這就相當于給靶標肌球蛋白繪制了一幅3D效果的立體解剖圖,揭示了肌球蛋白的功能位點以及可以與化合物互作的關鍵氨基酸,這將有助于避免農藥創制的盲目性,大幅度提高新型殺菌劑的抗菌活性和安全性。

周明國解釋道,每一種生物的肌球蛋白就像是每個房間的鎖芯,只要探明了需要打開房間的鎖芯結構,就可以有針對性地配上專門的“鑰匙”,這樣既能滿足“解鎖”的需求,又能保證其他門鎖的安全。不僅如此,由于精準掌握了病原菌的這種蛋白與藥劑結合的關鍵氨基酸,就能發現他們的變化規律,提前“預知”產生抗藥性的機制和速度,從而采取預防手段,確保精確武器的長期有效性。現實生產中,一種新型農藥的研發需要合成10多萬個化合物,花費10年的時間,而抗藥性的產生往往三五年就夠了。

該研究成果揭示了殺菌劑作用靶標蛋白與小分子化合物親和互作的精細結構特征,為快速發展顛覆性靶向殺菌劑,有效解決新農藥創制跟不上抗藥性發展速度的問題提供了新方法。同時,對于推動農業有害生物的農藥受體結構生物學研究和靶向農藥發展具有引領性作用。

鐮刀菌肌球蛋白結構 南京農大供圖

相關論文信息:https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1008323