近日,院質標中心吳立冬研究員團隊在熱敏型智能傳感材料研發(fā)領域取得重要突破,先后開發(fā)熱敏柔性傳感器及熱驅動柔性機器人。相關研究成果分別以“Thermal-sensitive artificial ionic skin with environmental stability and self-healing property”和“From Sea Cucumbers to Soft Robots: A Photothermal-Responsive Hydrogel Actuator with Shape Memory”為題,發(fā)表在ACS Applied Materials & Interfaces(IF 8.5)。

近些年,獐子島等地海水養(yǎng)殖貝類和海參飽受高溫而引起大面積死亡,造成了極大的經濟損失。目前,傳統(tǒng)溫度傳感器通過間接監(jiān)測水溫來反映水生生物溫度,易造成水生生物溫度監(jiān)測遲滯性和失真性,亟需開發(fā)直接監(jiān)測水生生物體感溫度的魚載可穿戴傳感器,為水生生物熱脅迫預警提供可靠方法。

水生生物作為水生態(tài)系統(tǒng)的主體,對環(huán)境溫度變化極為敏感。通過監(jiān)測影響水生生物健康的指標數(shù)據(jù)(如光、溫度、濕度和氧氣等),能為水產品養(yǎng)殖和環(huán)境管理提供重要依據(jù)。可穿戴傳感器技術逐漸成為水生生物健康監(jiān)測領域的研究熱點。國外學者將可穿戴傳感器作為自主平臺,為研究水生生物的生態(tài)生理學提供重要信息(Bioadhesive interface for marine sensors on diverse soft fragile species, Nature Comm., 2024)。可穿戴傳感器在實時、動態(tài)監(jiān)測水生生物健康方面具有獨特優(yōu)勢,為全球相關研究提供了重要方向。

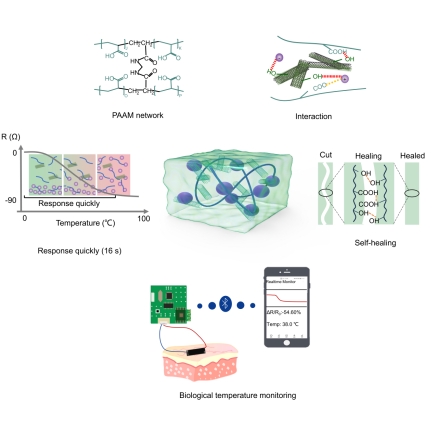

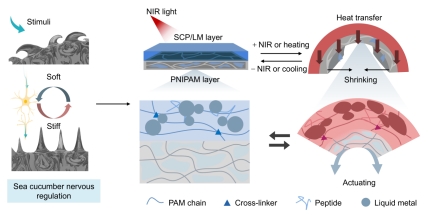

吳立冬研究員長期致力于魚載可穿戴傳感器研究,在生物體健康行為監(jiān)測領域開展了系統(tǒng)性探索(Biosen. Bioelectron., 2021; Chem. Eng. J., 2023; InfoMat, 2023; Trends in Anal. Chem., 2024; Nature Food, 2024; Engineering, 2025; Sens. Bio-Sens. Res., 2025),實現(xiàn)了水生生物應激情況下行為監(jiān)測,并授權2項國際專利和3項中國發(fā)明專利,形成了完善的理論體系和技術保護。團隊的研究不僅與國際前沿理念高度契合,還通過創(chuàng)新性技術突破,進一步推動了魚載可穿戴柔性傳感器在水生生物監(jiān)測領域的應用。研究團隊巧妙運用離子液體(ILs)構建環(huán)境穩(wěn)定性高的柔性基底,并在其內部引入碳納米管導熱網絡,實現(xiàn)了16 s內對水生生物體溫的快速響應,溫度靈敏度高達5.000 ℃/%,遠超大多數(shù)現(xiàn)有熱敏傳感器。與此同時,在熱敏柔性傳感器基礎上,團隊將熱敏傳感器升級改造成能夠對溫度響應的仿海參柔性機器人,當水下溫度變化時仿海參柔性機器人會產生相應運動,實現(xiàn)了更為直觀的溫度預警,為海底熱浪等自然災害預警提供了可靠的技術保障。

這兩項突破性成果不僅為水生生物健康監(jiān)測和水下軟體機器人研發(fā)提供了理論支持,還為水產養(yǎng)殖與人工智能融合發(fā)展開拓了新的研究思路。

圖1. PIL@CNT熱敏柔性可穿戴傳感器原位監(jiān)測水生生物體溫

圖2. 仿海參柔性機器人熱響應運動機理

兩項研究受到國家自然科學基金(22176221)及中央公益性科研院所基本科研業(yè)務費專項(CAFS:2024XT09)的資助,并獲得海水養(yǎng)殖生物育種與可持續(xù)產出全國重點實驗室的支持。