近日,中國水產科學研究院南海水產研究所在外來物種沙篩貝入侵背景下微生物群落的組裝過程及模式研究方面取得新進展,不僅明確了外來物種沙篩貝入侵對珠江口微生物群落多樣性、功能及聚集過程的響應特征,還闡明了沙篩貝是如何調控微生物多樣性及其驅動機制,從而為實現阻止外來物種入侵、保護本地物種定殖的生態目標提供理論依據。相關研究成果以“Community assembly patterns and processes of microbiome responses to habitats and Mytilopsis salleiinvasion in the tidal zones of the Pearl River Estuary”為題發表于Science of the Total Environment,郭禹博士為第一作者,秦傳新博士為通訊作者。

河口具有強烈的陸海相互作用,在生物多樣性、生物地球化學循環和生態平衡方面具有重要意義。河口生態系統功能的可持續性依賴于微生物生態過程的穩定。近年來,河口海域外來物種入侵引起的生態系統變化愈來愈受到人們的關注,但相比入侵對大型生物的影響研究,目前對于外來物種入侵對周邊微生物群落結構和功能的影響還知之較少。南海所團隊基于珠江口入海口三個特征區域(東部、中部和西部)的附著生物和水,研究了具有不同流域特性的區域內外來物種入侵對微生物群落(細菌、真菌和原生生物)組成、多樣性和空間分布的響應,并利用中性模型和零模型研究了微生物群落的聚集過程及驅動因素。

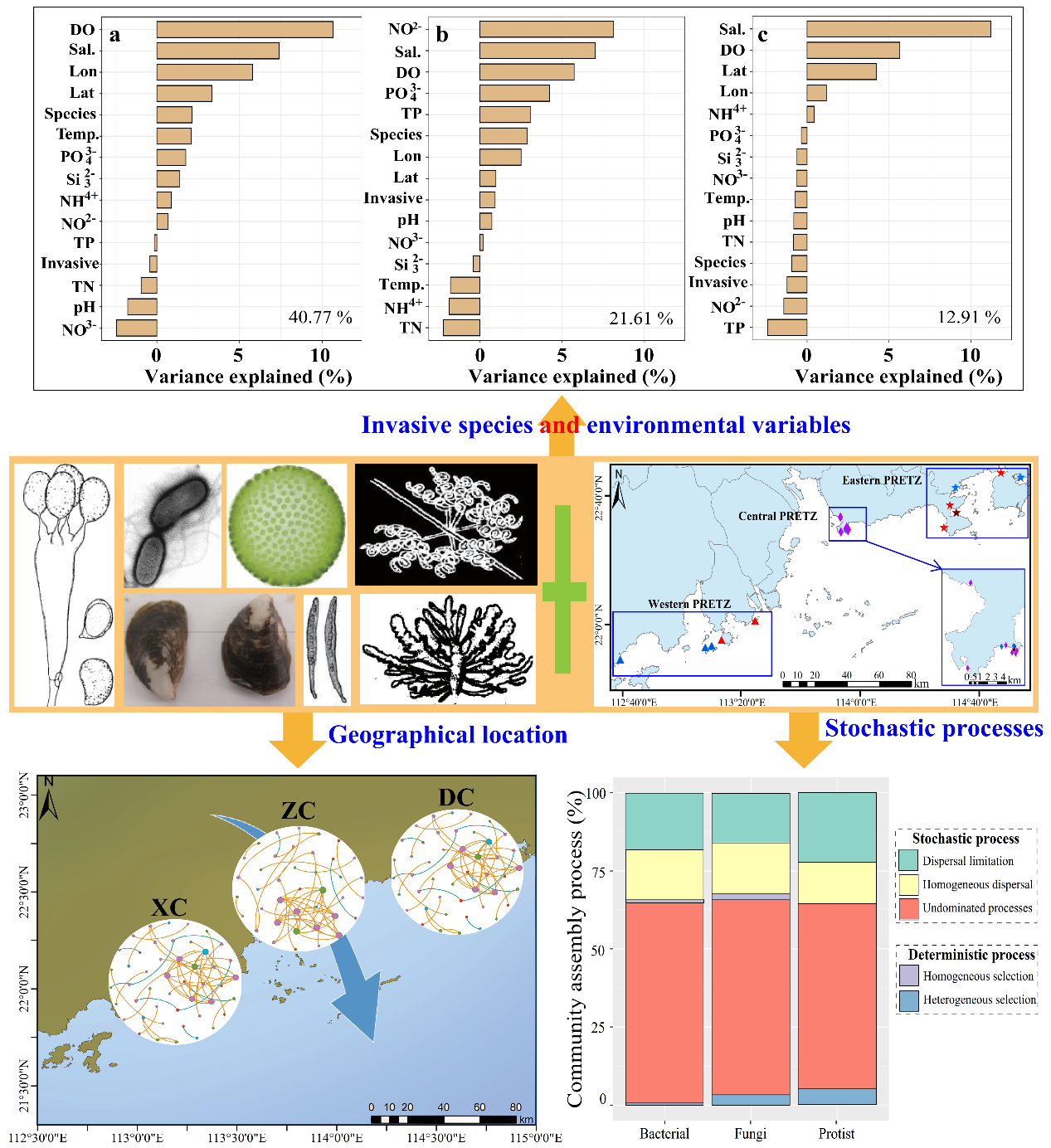

研究發現:珠江口區細菌群落豐度遠高于原生生物和真菌群落,空間格局明顯。中性和零模型的研究結果揭示了三種微生物群落的組裝過程以隨機過程為主。在隨機過程中,undominated processes是細菌(64.03%)、真菌(62.45%)和原生生物(59.29%)群落組裝的最關鍵過程。同時,環境變量、地理位置和生物因素與細菌、原生生物和真菌群落的組成和聚集有關。在環境變量中,溶解氧和鹽度是共同影響三種微生物群落結構差異的主要預測因子,地理位置是影響三種微生物群落結構的第二個預測因子,對細菌和真菌群落多樣性和網絡結構的影響更為顯著。但生物因子對微生物群落結構的影響弱于空間因子,僅對細菌和原生生物有影響。入侵物種沙篩貝只對原生生物群落的聚集過程產生影響。珠江口區微生物群落的形成受到隨機過程、環境變量、地理位置和沙篩貝入侵的影響。

該研究獲得國家重點研發計劃資助項目(2018YFD0900905)等項目資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159675